Примерно пятьдесят тысяч лет тому назад человек придумал культуру. Подчеркну: человеческую культуру (и в дальнейшем словом культура я буду называть именно ее). Это был специфический, антропный ответ на вызов феноменальной и информационной тотальности окружающего нас мира.

Животные, конечно, тоже научились по-своему экранироваться от этой тотальности, ограничив контакты с реальностью насущно необходимым, заняв соответствующую экологическую нишу и подстроив свою картину мира (Якоб фон Икскюль называл ее умвельтом) под решение задач выживания и продолжения рода. Выработанные таким образом механизмы адаптации и поведенческие инстинкты, в принципе, тоже можно называть «культурой» тюленей, волков, полярных крачек, пчел и т.д. Отличие, однако, заключается в том, что тюлени, волки, крачки, пчелы не пытаются выходить за пределы своего умвельта, они целиком пребывают в нем, и потому очень быстро погибают, попадая в совершенно иные био-климатические условия. Их не интересует все то, что выходит за пределы жизненно значимого, и попугаю в лесах Амазонки нет дела до северного сияния, а белому медведю – до тропических штормов.

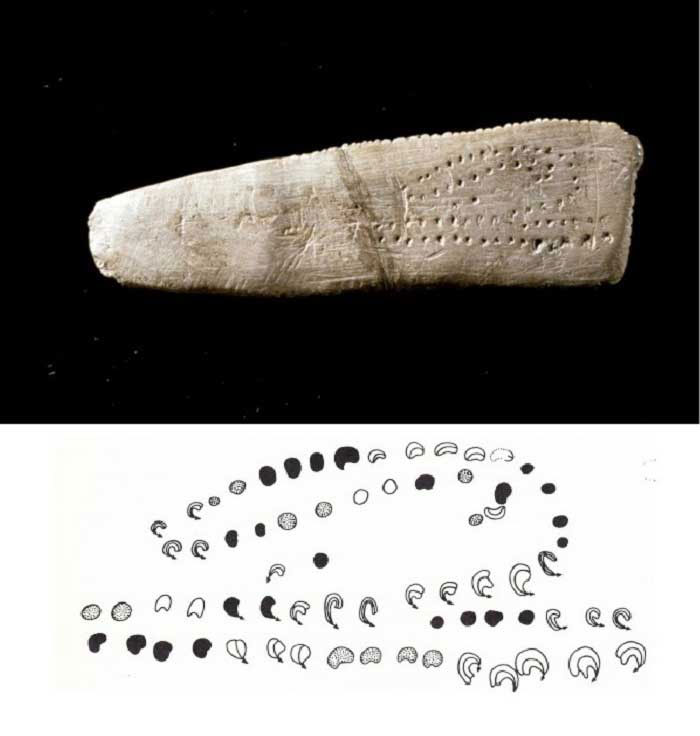

Фото: Gift of Elaine F. Marshack. Courtesy of the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University/ Костяная пластина с засечками

Напротив того: человек расселился во всех климатических зонах Земли и уже подумывает об экспансии на Луну и Марс. Его волнуют не только бесконечно далекие от Солнечной системы галактики, но и события, происходившие на планете сотни миллионов лет назад, а также самое отдаленное будущее[1]. Первый, дошедший до нас, рельеф на кости, фиксирующий фазы луны, датируется тридцатым тысячелетием до нашей эры.

Тем самым, можно сказать, что у человека нет ментального экрана, который предохраняет животное от информационного «перегрева» при столкновении с реальностью. Руководствуясь не только непосредственными мотивами (в основе которых работа инстинктивных и протосоциальных механизмов[2]), но и смыслами (апеллирующими к целостному представлению об Универсуме), человек потенциально вовлечен в ментальный контакт со всем миром. И не сойти с ума в таких обстоятельствах можно лишь при одном условии: если необъятный массив информации будет иерархизирован, а большая ее часть переведена в маргиналии, при выделении принципиальных, доминантных «зон». При этом, хочу заметить, принцип выделения этих «зон», опять-таки, носит неутилитарный характер. Точнее, происходит отождествление утилитарного с сакральным в рамках той или иной религиозной традиции. Главное – исполнять волю Бога/Богов (иными словами жить в соответствии и Истиной), но тот, кто исполняет волю Бога/Богов, может рассчитывать на поддержку высших сил, а значит, будет успешен в своей повседневной деятельности. На практике это означает, что мотивы поведения человека оказываются непосредственно вытекающими из смыслов его существования. Так работает всякая целостная культура, задающая принудительную вертикаль значимости человеческих стремлений и жестко регламентирующая социально допустимые формы проявления личности.

Важно понимать, что никакой смысловой иерархии, скорее всего, в Универсуме нет, и ни один элемент Целого не может претендовать на какую-то особую значимость по сравнению с другими[3] (по сути дела именно это и имеют в виду, говоря, что природа не знает ни прошлого, не будущего, существуя вне этических и эстетических представлений). Иерархические ряды в природе, конечно, имеются, но выстраиваются они не по смысловому, а так сказать, по «технологическому» принципу: когда одни феномены демонстрируют большую структурную сложность, чем другие, а живые существа занимают более или менее высокое положение в пищевой цепочке. Последнее, однако, не означает, что кролики менее важны для существования биоценоза, чем поедающие их лисы (скорее, наоборот), а бабочки в плане обоснованности своего существования в чем-то уступают слонам. Если бы человек обладал способностью удерживать в своем сознании весь объем информации об Универсуме, то и у него не было бы потребности в иерархизации сущего. Мы, разумеется, не можем знать, как Бог видит наличное бытие, но при том, что Он наделен всеведеньем, логично допустить, что оно для Него неирархезировано [4].

Итак, каждая культура – это искусственная иерархизированная смысловая среда, позволяющая существовать и воспроизводить себя человеку данного ментального типа. В этом плане, она по своей природе виртуальна, поскольку директивно вводит определенную ценностную шкалу[5] и ставит индивида под жесткий контроль бытовой и ритуальной нормативности. На протяжении тысячелетий существа вида homo sapiens принудительно, зачастую вопреки своей природе, удерживались той или иной господствующей культурой в коконе осмысленного существования, налагавшего запрет на произвольные проявления человеческой индивидуальности, касалось ли это нетрадиционных сексуальных предпочтений или же, скажем, использования при письме левой руки. Фигурально выражаясь, вплоть до конца XVIII века культура одерживала верх над жизнью[6], что, например, в литературе классицизма выражалось в безраздельном господстве жанровой системы. Последняя ведь, по сути дела, и представляет из себя идеологическую «клетку», в которой художественное мышление пытается удержать чреватую всяческими непредсказуемостями жизнь. С этой точки зрения стоит внимательнее приглядеться к тому переходу, который происходит в конце XVIII – начале XIX века, когда на смену классицизму и внутренне зависимому от него сентиментализму[7] приходят романизм и реализм.

В соответствии со складывающейся с начала XVII века множественной картиной мира, романтизм и реализм не следуют один за другим, как об этом принято писать в учебниках[8]. Высшая точка русского романтизма – зрелое творчество Лермонтова – приходится на самый конец 1830-х гг., когда реалистические открытия Пушкина уже сделаны. Я, разумеется, не буду останавливаться на многочисленных особенностях этих стилей, на которых обычно только и основываются искусствоведческие исследования[9]. Меня сейчас даже не будет волновать основной пункт расхождения реализма и романтизма, по которому они являются взаимодополнительными стилями, а именно, что считать реально существующим: только актуально реализованное в имманентной действительности (реализм) или же потенциально присутствующее в каждом феномене, тек сказать трансцендентно от нас сокрытое (романтизм)? Мне интересно, как в рамках того и другого метода происходит демонтаж культурной тотальности, отпускающий на свободу жизнь.

Наиболее очевидны в этом отношении усилия реализма, который прокламирует себя как беспредпосылочный стиль[10]. На практике это означает, что единственным критерием истинности художественного высказывания начинает выступать сама жизнь, а искусство в некотором смысле уподобляется науке Нового времени, в которой любое теоретическое суждение признается справедливым лишь при наличии экспериментальной доказательной базы, свидетельствующей в его пользу[11]. При таком подходе жизнь торжествует над культурой, иерархичность построений которой ставится под сомнение. Правда, это особая, общая, опутанная детерминистическими связями, так сказать объективированная жизнь[12].

Романтизм ведет «подкоп под культуру» с позиций оправдания и возвеличивания жизни индивидуальной. Загадка человеческой личности с ее страстями, борениями, невозможностью полного воплощения в этой «низкой действительности» оказывается выше и важнее задаваемой традицией полярности добра и зла. Право быть собой, соответствовать таинственному, не подчиненному никаким посюсторонним этико-эстетическим ранжирам, зову своей природы[13], своей предназначенности обыгрывается в романтизме на все лады. В этом смысле романтизм – также стиль свободный от заранее заданной шкалы ценностных ориентиров. Вернее, он является стилем, наиболее точно соответствующим индивидуалистическому сознанию, располагающему единственной достоверной ценностью: собственным «я»[14].

Если в литературе классицизма структурным стержнем любого текста был жанр, отталкиваясь от которого читатель сразу понимал, какими средствами должно достигаться раскрытие определенной темы, то в романтизме таковым стал лирический герой – идеализированное alter ego автора, в реализме – предполагаемая объективная реальность. В любом случае утрачивалось задаваемое культурной нормой тончайшее чувство уместности словоупотребления (ведь слова, подчиняясь сложной смысловой иерархии образовывали широкий спектр модальностей между сакральным и профанным). Это виртуозное владение стилистическими оттенками присуще еще так называемой школе гармонической точности Жуковского-Батюшкова, к которой принадлежал и молодой Пушкин. Именно поэтому, апробируя свой реалистический метод, Александр Сергеевич, который обладал безукоризненным вкусом, вынужден был введение в стихи так называемого «нагого слова» демпфировать иронией или же автокомментарием[15]. Лермонтов пошел другим путем, подавляя впечатление эклектичности словоупотребления пафосом и напором эмоции, за которой стояла его протестующая и скорбящая личность. И опять скажу: в любом случае над «культурой» начинала превалировать «жизнь».

Романтизм и реализм, конечно, пытались создать свою нормативную базу, свою иерархию значимого. Однако проблема состояла в том, что в случае романтизма она была скомпрометирована субъективностью автора, замыкаясь на лирического героя, а в случае реализма – апостериорностью и относительностью суждений, из которых также невозможно было извлечь общеобязательных жизненных принципов[16]. Реализм очень скоро трансформировался в натурализм, занятый, в сущности, протокольным удвоением действительности (то есть попытками окончательно преодолеть границу между искусством и жизнью – задача дурацкая, не осуществимая, в пределе чреватая их взаимной аннигиляцией). Романтизм же, напротив, поначалу устремился к «чистому искусству», к безудержной эстетизации, впрочем, очень скоро закончившейся в «Цветах зла» Бодлера любованием безобразным (например, в стихотворении «Падаль»). Дух эксперимента и преодоления всяческих табу овладел к середине XIX века европейскими учеными и художниками. Жизнь с ее непредсказуемой стихийностью опрокидывала выстроенные культурой ценностные бастионы, еще недавно казавшиеся незыблемыми. Подозреваю, что молодые нигилисты именно потому штурмовали с такой безответственной страстью крепость традиционной нормативности, что до конца не верили в ее падение. Никто всерьез не задумывался, а что будет потом?

Очень скоро романтическое мирочувствование стало достоянием широких масс с неизбежно сопровождающим этот процесс опошлением и переходом из героической стадии в гламурную. Последняя великолепно осознанна и отображена Флобером в его великом романе «Мадам Бовари». Построить «романтическую культуру»[17] оказалось столь же невозможным, как и «культуру реалистическую». Индивидуалистическое сознание даже в его массовом обывательском изводе отвергало внеположные ценности, с легкостью, впрочем, подстраиваясь под моду, тиражирующую банальности: сегодня - одни, завтра – другие. Человек, отпущенный в «жизнь» без защитных экранов традиционной культуры (пусть даже игравшей роль внешнего, сковывающего панциря) почти запрограммировано был обречен на анимализацию[18].

Выпадающий из смысловой культурной матрицы индивид, вновь оставленный один на один с природной тотальностью, неизбежно начинал прибегать к животноподобным стратегиям выживания, ограничивая себя мотивами существования в той или иной профессиональной или же социальной нише. Терялась потребность и сама возможность осмысления Универсума, недоступная вне практики трансцендирования. Между тем, напомню: середина – конец XIX века - время стремительного распространения атеизма и науковерия. Совершенно неслучайно именно с этой эпохи само понятие истины либо имманентизируется в идеологических доктринах (например, в марксистской), либо признается спекулятивным. В дальнейшем постмодернистский дискурс вовсе постарается обходиться без неё.

Полное распадение единой культурной среды произошло уже в модернизме, сделавшем главным принципом всяческой человеческой активности (не скажу – творчества) самовыражение. А поскольку у индивидуалистически понятой личности ничего не оставалось за душой, кроме декларируемой ни-на-кого-непохожести, принципиальную роль стала играть формальная новизна совершаемого этой самой личностью. Отсюда, собственно, и название соответствующего исторического периода – от французского moderne ( современный) – модернизм.

Правда, никакого единого стиля (соответствующего целостной культуре) не возникло. Множественная картина мира находила теперь отражение не в паре взаимодополнительных стилей (барокко – классицизм), а в целом букете всевозможных «измов»: импрессионизм, абстракционизм, кубизм, фовизм, лучизм, футуризм, экспрессионизм, сюрреализм… В пределе, как в природе, в художественной практике должны были возникнуть сотни видов и подвидов «творческих существ», детерминированных своей физиологической, психической, социальной особостью[19]. Вместо потенциально открытого умвельта пребывающего в культурной матрице антропоса появился целый спектр замкнутых умвельтов представителей многочисленных направлений. Характерная особенность художников-авангардистов, всех этих борющихся друг с другом «школ» - яркая узнаваемость и за редким исключением однообразность. Только наиболее значительные мастера решались на творческую эволюцию, правда, разворачивающуюся все в том же ключе самовыражающей новизны.

Конечно, если исходить из представления, что главная задача художника состоит в наиболее адекватном выражении своего уникального «я», придется требовать от него сугубо индивидуального языка, отличного от общего – конвенционального. Именно поэтому в авангардизме происходит борьба со всеми рамочными условиями соответствующего вида художественности: изображение выламываясь из плоскости стены или холста норовит сделаться инсталляцией, стихотворение – избавиться от рифмы, размера, наконец, вообще от какой-либо письменной формы выражения[20]. А поскольку любой общий язык (не только русский или английский, но, например, музыкальный или живописный) – элемент культуры, проводник ее господства над жизнью, борьба идет против самого общего языка. При этом наблюдается драматическая коллизия: сугубо индивидуальный язык не предназначен для коммуникации, любое, даже самое важное сообщение, сделанное на нем, не может дойти до другого человека[21]. Поэтому-то большинство произведений авангардистского и поставангардистского толка стремительно переходят в дизайн, начинают восприниматься вне поля смыслов, как какой-нибудь природный феномен.

Конечно, тот или иной мастер или группа граждан, разделяющих его эстетику (обычно это и происходило в рамках всяческих «измов»), могут навязать публике свою художественную символику, заставить войти в определенный индивидуализированный контекст. Но, поскольку творцов, работающих сугубо субъективными средствами и при этом претендующих на внимание зрителей, расплодилось слишком много, у человека просто не остается сил на изучение всех этих индивидуальных форм выражения. Хуже того: исходя из модернистской парадигмы, каждый уважающий себя художник должен поражать воображение окружающих принципиальной новизной и ни-на-кого-непохожестью, поэтому в пределе имеем ситуацию форменного вавилонского столпотворения. И кого слушать, на этом «восточном базаре» субъективизированных эстетических систем, уже не разобрать. А раз так, то первостепенное значение начинает играть внехудожественный способ привлечения внимания к своему творчеству, то есть в конечном итоге к собственной персоне. Тем самым, качество пиара становится куда более значимым качества эстетической продукции, которую этот пиар продвигает. Многие так называемые звезды в различных областях общественный жизни, включая сюда и искусство, и науку, и политику являются, в сущности всего лишь звездами самопиара.

В модернизме, как я уже сказал, жизненная активность (а она всегда сугубо индивидуальна) вырвалась наружу, опрокидывая все охраняемые культурой традиционные нормы. Правда сказать, последние к концу XIX века уже пребывали в стадии омертвления. Этим и объяснялась позиция Ницше, ведущего последовательную борьбу с христианством и общественной моралью. А также идеи Фрейда, видевшего в культуре тираническое начало, подавляющее подсознательные влечения личности.

Свободой бредил еще романтизм – бескрайней свободой, освобождающей индивида от любых ограничений, налагаемых на него собственной интегрированностью в имманентный вещественный мир. В этом смысле романтическое сознание возвращалось к древнему гностическому неприятию всего материального и потенциальному дуализму, сказавшемуся в пресловутой концепции двоемирия. Реализм с его детерминизмом и отрицанием трансцендентного, как ни странно, тоже был одержим идеей свободы. Правда, поиски ее сосредоточились прежде всего на стремлении к социальному переустройству, которое якобы должно было не только изменить бытовые условия жизни человека, но и само его сознание. В этом смысле в реалистическом дискурсе, в отличие от романтического, свобода превращалась из метафизической утопии в продукт социального конструирования (столь же, впрочем, утопичного). В любом случае революционные потрясения, начавшиеся еще в конце XVIII века и достигшие своей кульминации в первые десятилетия XX -го ясно свидетельствовали, что культурный «кокон» уже не в состоянии сдерживать накапливающуюся жизненную активность масс. Показательно, что анархизм, который в прежние века был стихийной установкой бунтующей черни, начиная с XIX столетия обзаводится теоретическими обоснованиями и становится идеологией значительной части европейской интеллектуальной элиты. Можно сказать, что научные и художественные ресурсы, порожденные культурной традицией парадоксально начинают активно бороться против нее самой.

Как я уже сказал, прежде всего подвергаются эрозии основы ценностной системы и связанная с ней всяческая социальная нормативность. Человек постепенно освобождается от внутреннего и внешнего контроля, запрограммированного религиозными убеждениями, господствующей общественной моралью[22], традицией. Данный процесс не был линейным, но попытки тоталитарных режимов XX века напрямую этот контроль вернуть, как мы знаем, закончились провалом[23]. Я хочу только быть правильно понятым: речь не идет о том, что современные люди, живущие в условиях благословенной демократии и торжества либерализма, никем и ничем не контролируются. В условиях демократии хорошо жить именно людям, то есть тем немногочисленным субъектам, которые вопреки деградации единого культурного поля смогли собственными усилиями научиться удерживаться в целостном смысловом пространстве[24]. Контроль остальных, выпавших из традиционной культурной матрицы, обеспечивается мелкоячеистой сетью мотиваций и тем, что общество превращается в своеобразный «биоценоз», в котором при благоприятных условиях происходит самосогласование потребительских запросов отдельных групп населения[25]: кого-то при этом «съедают», кто-то начинает бурно «расти».

Итак, суммируя сказанное, можно констатировать, что начиная с XVIII века европейская цивилизация становится все более свободной от власти традиционной (в данном случае христианской) культурной парадигмы. Этот процесс приводит к двояким последствиям.

С одной стороны к выходу личности из кокона автоматической духовности (то есть из состояния «наведенной» антропности) – и это очень важно, поскольку открывает возможность отрефлексировать свою специфически человеческую природу (как существа с открытым умвельтом, нуждающегося в целостном осмыслении реальности). Можно сказать, что уникальность сегодняшней эпохи состоит в том, что индивид чуть ли ни впервые в истории получает возможность самостоятельно и сознательно, опираясь на собственные усилия, быть человеком[26]. Более того: факт, так сказать, размывания жизнью культуры обнаруживает виртуальный характер последней, сигнализируя о необходимости обновления и комплиментарного (иными словами поликультурного) подхода к осознанию мира.

С другой стороны люди, оставшиеся без задаваемых целостной культурой духовных направляющих, в массе своей просто анимализируются, практики трансцендирования подменяются технологиями идеологизированного управления обществом, социум превращается в квазибиоценоз. Процесс этот неизбежно должен привести к краху цивилизации, что, собственно, уже и наблюдается, судя по системному кризису, охватывающему одну за другой - все стороны жизни современного, осторожно скажу, европейца[27].

Что в перспективе? Новая, на основе антропной идентичности, видовая дивергенция? Утрата людьми своего открытого умвельта и превращение в своеобразные периферийные устройства грядущего Искусственного Интеллекта? Возвращение к автоматической духовности под колпаком сосуществующих и, как правило, враждебных друг другу монокультур? Или, наконец, на основе трудного, осознанного перехода к комплиментарному мышлению, создание общества, в котором автономная духовность индивида не будет исключать его интегрированности в определенную культурную традицию, свободную от догматизма и безальтернативности[28]?

Долгие века культура контролировала и смиряла стихийную жизнь, подчас заставляя индивида существовать вопреки собственной природе. Последние три столетия бунт против тирании культуры сделал превалирующими жизненные проявления личности, угрожающие единству общей (и в этом смысле претендующей на нормативность) культурной среды обитания людей. Социум в результате стал воспроизводить свойства биоценоза, а человек - животного[29]. По-видимому, необходим какой-то антиномичный баланс между воспитанной культурой самодисциплиной личности, все время прикладывающей духовные усилия, чтобы удержаться в своей антропологической определенности, и открытостью правде жизни, которая не дает догматизировать никакие, даже самые замечательные и целостные наши представления о Сущем. Жизнь и культура, до какой-то степени отрицая друг друга, все же идут рука об руку.

1. Замечу, что этот интерес не подкрепляется никакими практическими обоснованиями. От знания далеких перспектив мироздания ничего не изменится в судьбе конкретного исследователя и самых отдаленных его потомков, которые не доживут даже до сколь-нибудь существенных изменений в светимости нашего Солнца. Настойчивое желание заглянуть туда, за край нам доступного, за предел своего земного существования выявляет неутилитарную (значит, не биологическую и даже не социальную) подоплеку человеческого интереса.

2. Поведение животных, особенно в коллективах, также в высшей степени ритуально и иерархизировано. Однако логика этой иерархизации целиком подчинена структуре их замкнутого умвельта. Человек же, умвель которого открыт (и в этом плане не определен), подчиняет выстраиваемые ценностные иерархии, так сказать, неизвестно чему , во всяком случае, не своей логике. Стержнем любой культурной человеческой традиции выступает Истина, которая, замечу, для нас трансцендентна.

3. Хотя однозначно утверждать этого нельзя. В Библии, например, говорится, что человек (в отличие от остальных тварей) создан по образу и как подобие Божие, тем самым выделен из ряда всех остальных живых существ. Насколько я могу судить, теологи утверждают, что человек вообще любимое творение Всевышнего, даже более ценное для Него, чем ангелы небесные. Поскольку, источником таких представлений служит Откровение, остается только этому верить. Хотя я не понимаю, почему Абсолютная сущность, обладающая всеведением, актуально присутствующая в каждой точке творения, тем самым наделяющая каждый элемент Универсума наивысшей ценностью, должна иметь любимчиков? Может быть, просто потому, что так видится и ощущается из нашей человеческой позиции? А были бы муравьи наделены сознанием, и они считали бы себя любимыми созданиями Творца.

4. А, скорее всего, иерархизировано и неиерархизировано одновременно. Я решаюсь на такие умозаключения не из желания говорить парадоксами, а потому что все время держу в уме принципиальную антиномичность Сущего. Быть может, иерархия присутствует в отношении творческого замысла Всевышнего и его воплощения, но ее нет в отношении Любви.

5. Важно отметить: эта ценностная шкала вводится не произвольно, а в соответствии с опытом трансцендирования, порождающим ту или иную духовную традицию, закрепленную в системе верований и ритуалов. В основе каждой культуры, тесно связанной с религиозными переживаниями, лежит интуиция Подлинного. Проблема состоит в том, что Подлинное актуально являет себя только здесь-и-сейчас. Культурная же традиция строится на том, что, будучи извлечено из здесь-и-сейчас Откровения, получило распространение на весь жизненный цикл данной человеческой общности. Именно поэтому любая мифологема, лежащая в основе каждой культурной целостности, со временем, омертвляясь, не просто искажает реальность, а приходит с ней в драматическое противоречие. На этом несоответствии рано или поздно и разыгрывается кризис каждой культуры и ее гибель или трансформация под влиянием новых здесь-и-сейчас Откровений.

6. Это хорошо понял Эммануил Кант, писавший, что эпоха просвещения знаменует выход человека из детского состояния, которое характеризуется подчинением индивида внешним, навязываемым ему правилам. Ребенок именно что живет чужим умом. Так и духовность людей средневековой и ренессансной эпох носит заемный, автоматический характер. У абсолютного большинства она остается таковой до сих пор, сильно размываясь в условиях деградации культурной нормативности, становясь практически «нулевой». Однако это ослабление жестких скреп традиционной культуры, приводящее к анимализации большинства, открывает дорогу осознанной рефлексии личности, теперь уже своими собственными усилиями удерживающейся в пространстве смыслов, или не удерживающейся. Человечество только-только сейчас, в наше время, переходит к стадии взросления. О она, как мы знаем, чревата множественными эксцессами переходного возраста.

7. Сентиментализм, конечно, был стилем переходным и в этом плане «несамостоятельным», завися от рационалистических установок, свойственных классицизму. На это указывает, в частности, сохранение «жанровости мышления» поэтов-сентименталистов: только теперь любимыми их детищами вместо од и эпопей становятся элегии и дружеские послания. Нормативный принцип сохраняется, просто в качестве основного критерия жизненно значимого выбирается не разумное, а естественное. Первое кажется скомпрометированным, поскольку ухищрения человеческого ума слишком далеко уводят цивилизацию от природных основ существования индивида и общества. Тогда как утопия гармоничности и разумности природы самой по себе дает обоснование для абсолютизации всего естественного, индикатором которого выступает не разум, а чувство. Очень скоро – в зрелом романтизме - эта утопия будет разоблачена: природа окажется источником не только пасторальных переживаний, но и хаоса страстей, темных вожделений, иррационального саморазрушения.

8. Точно также как барокко и классицизм оказываются не последовательно сменяющими друг друга стилями, а параллельно развивающимися. Просто более благоприятной почвой для барокко становится Италия (если, правда, вынести за скобки ярчайшие достижения гения Палладио) и Испания, а для классицизма – Франция.

9. Из-за чего возникает совершенно фрагментарная и часто ложная картина развития европейской литературы, живописи, музыки.

10. Таковых, разумеется, не бывает, равно как не бывает и геометрических построений, в отсутствии аксиоматики. Но разрыв с жесткими рамками нормативного жанрового мышления на первых порах создает иллюзию беспредпосылочности. На энергии заблуждения, как правило, и осуществляются великие проекты. Важнейшими априорными установками реализма являются: 1) убежденность в имманентности мира нашему человеческому разуму, 2) представление о том, что существует тотальная детерминистическая связь между состоянием любого феномена (в частности, поведением человека) и окружающей его реальностью. Кардинальные сомнения в этих первоначально не рефлексируемых предпосылках реалистического художественного метода и приводят к возникновению модернизма.

11. Нельзя не признать, что подобный метод оказывается крайне проблематичным в отношении обоснования как этических, так и эстетических суждений, вытекающих не из практики (при обращении к которой мы обнаруживаем себя в сплошном поле релятивизма), а из априорных убеждений. Это, кстати, прекрасно понял Пушкин, и еще в 1830 году в своем стихотворении «Герой» зафиксировал: «Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман».

12. И первый вопрос, который в этом плане поджидает мыслителей середины XIX века, а есть ли такая объективированная жизнь? В особенности в условиях торжества атеистического мировоззрения. Скоро обнаруживается, что говорить о ней можно лишь рамках той или иной идеологической установки. Вне жестко заданной идеологии объективированная жизнь в XX веке просто не существует. Другое дело, что подобной идеологией может стать даже постмодернистское отрицание любой идеологии.

13. Только надо подчеркнуть, что это не имманентная природа, определяемая нашей телесностью и погруженностью в социальную среду. Это высшее провиденциальное предназначение личности, впрочем, в отсутствии связи с Самим Проведением (ибо обоснование такой связи опять же было наследием отвергаемой культурной традиции). И потому романтик в опознании собственного предназначения все время балансирует на грани своеволия и демонизма.

14. Индивидуалистическое сознание, конечно, может исповедовать любые ценности, в том числе и такие, ради которых человек готов жертвовать собственными интересами и даже в редких случаях самой жизнью. Однако индивидуалист утверждает в статусе таких ценностей лишь то, что становится предметом его собственного выбора, тем самым косвенно закрепляет в качестве высшего арбитра, высшей аксиологической инстанции самого себя.

15. Характерный пример из отрывка «Осень»:

И с каждой осенью я расцветаю вновь;

Здоровью моему полезен русской холод;

К привычкам бытия вновь чувствую любовь:

Чредой слетает сон, чредой находит голод;

Легко и радостно играет в сердце кровь,

Желания кипят — я снова счастлив, молод,

Я снова жизни полн — таков мой организм

(Извольте мне простить ненужный прозаизм).

Поэт понимает, что слово «организм» для лирического контекста звучит инородно, и спешит оговориться, тем самым снимая ощущение эклектичности его использования.

16. Попытка создать основанную на реалистическом методе культуру оказалась хоть сколько-нибудь осуществимой лишь в рамках тотальной идеологизации общества, как это случилось, скажем, в Советском Союзе. Так называемый социалистический реализмкак раз и соответствовал вновь принудительно вводимой и общеобязательной системе ценностей. Впрочем, это была квазикультура, поскольку в ее арсенале отсутствовали механизмы, обеспечивающие практику трансцендирования. (Напомню, без нее антропологический феномен невозможен, поскольку в целиком иманентизированном мире не будет и существа с «открытым умвельтом».) Забавно, что в полном соответствии с эклектическим духом эпохи соцреализм на практике оказался смешением романтических устремлений и классицистических (в своеобразном академическом изводе) художественных форм. Параллельно в западных странах с тоталитарными режимами процветали свои варианты нормативного «реализма», столь же в основе своей эклектичные и недолговечные.

17. Повторюсь: под культурой я понимаю особую среду, наделенную механизмами воспроизводства существ с открытым умвельтом, то есть таких представителей вида homo sapiens , которые живут в целостном смысловом пространстве, включающем весь Универсум. В силу этого жизнь их регулируется не только бытовыми мотивами, но и смыслами, восходящими к Подлинному.

18. Надо учитывать, что само понятие культуры и ее значение для сохранения антропной идентичности долгое время не осознавалось. Столетиями, живя в культуре, люди ее не замечали, также, как мы не замечаем воздух, которым дышим. Мы начинаем его замечать лишь тогда, когда этого воздуха не хватает. Аналогично и о культуре заговорили лишь тогда, когда ее явно стало «не хватать». В значении самостоятельного понятия термин культура начинает использоваться только с XVII века. Систематическим же изучением культуры человечество занялось лишь в XX столетии. Можно сказать, что мы только вчера отрефлексировали то, благодаря чему существуем.

По этой причине люди в XIX и даже в начале XX века, выпадая из культурной матрицы, просто этого не осознавали, а потом уже практически некому было осознавать. За исключением, разумеется, отдельных гениев, вроде Баратынского, книга стихов которого «Сумерки» вся посвящена проблеме существования человека (именно человека, правда по большей части он предстает перед нами как поэт) вне принудительного действия поля традиционной культуры:

Век шествует путем своим железным,

В сердцах корысть, и общая мечта

Час от часу насущным и полезным

Отчетливей, бесстыдней занята .

Исчезнули при свете просвещенья

Поэзии ребяческие сны,

И не о ней хлопочут поколенья,

Промышленным заботам преданы.

Ребяческие сны поэзии здесь – это аналог виртуального смыслового поля культуры, предохраняющего человека от тотальной растворенности в имманентном, свойственной животным. Баратынский едва ли ни первым задумывается о необходимых условиях сохранения личностью антропной идентичности в условиях деградации нормативной системы ценностей. Об этом, в частности, стихотворение «Рифма», в котором (конечно, в аллегорической форме) ставится вопрос о необходимости интеграции индивида в прежнюю культурную традицию, о воспроизведении на личном уровне смысловых «направляющих» духовных усилий предшествующих эпох.

19. Далеко не всегда учитываемое важное обстоятельство: артефакты, созданные в рамках авангардистской традиции нельзя рассматривать как чисто культурные феномены. Часто они столь же правомерно могут истолковываться как побочный продукт соцо-биологической жизнедеятельности их творцов.

20. Ры Никонова, помнится, утверждала, что самый совершенный текст – это пустой лист бумаги, потому что на нем яко бы потенциально записаны все бывшие и будущие произведения мировой литературы. Не правда ли, четко улавливается связь постмодернистского дискурса с романтическим, придававшим онтологический статус всякой потенциальности.

Борьба с логикой построения фразы, с грамматическими правилами, наконец, с самим словом, обладающим закрепленным словарным значением, приведет к торжеству абсурдизма, у которого были, впрочем, свои значимые достижения, можно вспомнить, например, поэзию Александра Введенского. Начиналось же движение в сторону разрушения общего языка еще в последних сочинениях Артюра Рембо, «Озарения» которого продемонстрировали завоевания и тупики предельной индивидуализации контекста высказывания. Поэт сам это понял, и со свойственной ему бескомпромиссностью разочаровавшись в искусстве, навсегда перестал писать. Ему было на тот момент всего 19 лет.

21. Хуже того, даже до самого автора. И хотя процесс творчества носит, по-видимому, довербальный характер, в своей оценке результата, в рефлексии по этому поводу человек все равно исходит из некоторых внеположных критериев – то есть из общего языка. Если бы творческий акт осуществлялся лишь в пределах субъективной чувственности, мы не могли бы через некоторое время понять даже самих себя, поскольку чувства относительны и текучи.

22. Важно подчеркнуть, что общественная мораль как социальный регулятор в целостной культурной ситуации обязательно сопряжена с идеями высшего трансцендентного базирования. В силу этого она не противостоит этическим ориентациям индивида, а как бы их объективирует. В случае деградации культурной среды положение резко меняется. Мораль выявляет свою утилитарную основу, основным ее мотивом выступает социальный интерес, подавляющий свободу проявлений личности, кажущихся опасными для стабильного существования стремящейся сохранить себя системы общественных отношений. Что же касается индивидуальных стремлений к нравственной чистоте, то они становятся сугубо личным делом человека, основываясь на его способности к контакту с Подлинным. Иначе говоря, на совести, под которой я понимаю невозможность жить вопреки целостному смысловому в и́ дению реальности. И понятно, что в условиях деградации единой культурной матрицы нравственность и общественная мораль вполне могут друг другу противостоять.

23. В который раз подчеркну: причина провала состоит в том, что за основу культурного единения общества бралось не Откровение (то есть интуиция бытия Универсума в единстве его имманентной и трансцендентной составляющих), а та или иная человеческая умозрительная утопия (конечно, оформленная в виде научно обоснованного учения). В этом смысле все современные идеологизированные общества (неважно, коммунистического или же либерального толка) в основе своей пропитаны лицемерием, потому что, являясь квазирелигиозными учениями, они на самом деле требуют от своих адептов веры, притворяясь при этом научными концепциями, руководствоваться которыми можно не выходя за пределы рациональности. Организовать устойчивую культурную традицию с иерархической системой ценностей, которая была бы убедительной и достоверной для абсолютного большинства, на такой базе невозможно.

Кроме того, целиком оставаясь в поле имманентного, общества, скрепленные лишь идеологией, могут предложить индивиду только конкретные мотивы бытового существования, но не в силах осветить его жизнь смыслами. Следовательно, их идеологизированные квазикульуры способны контролировать исключительно «квазилюдей». Поэтому во всех подобного рода системах создаются благоприятные условия для расчеловечивания. Ирония, однако, заключается в том, что для полноценного функционирования общества нужны именно люди, в которых система, по самой своей природе подавляющая антропность, со временем начинает отчаянно нуждаться. Компенсировать недостачу ответственного, способного к саморегуляции (то есть живущего смыслами) человеческого субстрата пытаются введением все новых контуров управленческого контроля. Но это ведет лишь к разрастанию бюрократии и еще более стремительному омертвлению общества. Именно таким образом развалился Советский Союз. Сейчас по той же траектории движутся Соединенные Штаты и весь так называемый коллективный Запад.

24. Впрочем, хочу заметить, им вполне неплохо живется и в авторитарном обществе (конечно, если оно не приобретает отчетливо людоедских черт; история, правда, свидетельствует, что откровенно людоедской может быть и демократия – достаточно вспомнить осуждение вполне демократичными афинянами на смерть Сократа). И это легко объяснимо. Поскольку современный авторитаризм/тоталитаризм способен продуцировать лишь квазикультуру, его идеологическое воздействие на личность, живущую не только мотивами, но и смыслами, остается чисто внешним. Сегодня человек, вышедший из-под диктата какой-то одной безальтернативной культурной традиции, имеет возможность быть внутренне вполне свободным, как от демократического, так и от авторитарного социума. А по-настоящему мы свободны исключительно внутренне (во всех бытовых и социальных аспектах бытия всегда присутствует та или иная детерминация: не властью государства, так принудительным давлением общественного мнения). Это отлично понял Пушкин и высказал в своем стихотворении «Из Пиндемонти»:

Иные, лучшие, мне дороги права;

Иная, лучшая, потребна мне свобода:

Зависеть от царя, зависеть от народа -

Не все ли нам равно?

О, Александр Сергеевич сполна вкусил как тупоумного охранительства власти, так и примитивной пошлости «демократически» настроенного общественного мнения! Выходом для думающего человека всегда оставалась внутренняя независимость как от одного, так и от другого.

25. Эти потребительские запросы могут даже иметь отношение к сфере духовности. Проблема, однако, состоит в том, что и в этом случае обращение к ней имеет гедонистический характер и встроено в привычный контур потребления. Тогда как на самом деле, подлинная адресация к смысловому и ценностно значимому всегда имеет форму служения. Но чтобы осмысленно служить, надо иметь целостное мировоззрение. И оно совершенно не обязательно, если ты настроен бесконтрольно потреблять.

26. Эта возможность, конечно, наличествовала всегда. И отдельные гении умели ею воспользоваться, не знаю, насколько осознанно. Однако, повторюсь, изначально пребывающему в какой-либо среде (особенно, если она жизненно необходима), бывает трудно заметить ее наличие. Автоматически включенным в определенную культурную матрицу не приходится задаваться вопросом о том, насколько она безальтернативна, и требуются ли мои личные усилия, чтобы и дальше в ней пребывать?

27. К каковым я причисляю и жителей большей части постсоветского пространства, и других в значительной степени вестернизированных областей Земного шара. Не исключено, что цивилизационный слом приобретет всепланетный характер. Но мне сейчас трудно судить об этом, поскольку не вполне ясно, насколько глубоко потребительская ментальность укоренилась в сознании людей, живущих в Индии, на Дальнем Востоке, в странах Африки и Латинской Америки? Проследить эволюцию культурных форм, присущих этим регионам, - отдельная грандиозная задача.

28. Если ставить перед собой подобную цель, необходимо понимать, что в этом случае основой цивилизационного развития на ближайшие столетия должно стать гуманитарное, и прежде всего культурологическое знание, а образование, понимаемое как дорога, длинной в целую жизнь, избавлено от утилитарного подхода. Образование и духовное продвижение человека необходимо вывести за рамки экономической целесообразности. И, быть может, самое главное: необходимо снова институализировать практику трансцендирования, выведя ее из под опеки одних только церковных корпораций. Не знаю, под силу ли современному человеку решение подобных задач.

29. Правда, я уже писал об этом: до конца анимализация человека вряд ли состоится. В сущности, не было бы ничего страшного, если бы наряду с другими видами на планете обитал еще один, включенный во взаимообусловленный симбиоз с прочими. Беда в том, что люди все время выходят в своих цивилизационных стремлениях за рамки этой взаимообусловленности. Остатки смысловых интерпретаций, растворенных в языке, в рудиментах культурных навыков, все время отягощают анимализирующуюся душу. Поэтому по-настоящему животными мы стать не можем. Только - оборотнями, которые время от времени выглядят то как звери, то как «человеки».