От Жозефа де Местра через славянофилов к Константину Леонтьеву

Название «Пути русского богословия» отсылает к одноименной книге Георгия Флоровского (1937 года), но делает так именно потому, что содержание курса будет пересекаться с содержанием этой книги минимально. Речь пойдет о том, что у Флоровского или не упомянуто вовсе, или затронуто лишь поверхностно, но что повлияло на историю богословия в России сильнейшим образом. Кроме того, будет подчеркнуто, что «русское» богословие далеко не всегда православное даже номинально, а если номинально оно православное, то в реальности это православие может быть каким-то ранее неизвестным.

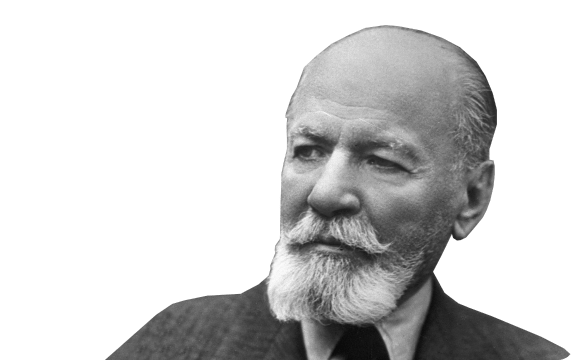

В привычной схеме истории русского богословия, созданной ещё на поколение раньше Флоровского, но особенно закрепившейся после его книги, в XIX веке заслуживающее внимания русское богословие делилось на два потока — академический (в духовных академиях) и светский (главным образом, славянофилы). На рубеже веков светское мутировало в «русский религиозный ренессанс», а в другой своей части, более консервативной, сблизилось с академическим богословием. Эту схему нельзя назвать ложной, но истинной её также назвать нельзя, так как в ней очень значимые пробелы, из которых самые очевидные составляют три богословских традиции: монашеская, староверческая и русская католическая. Если староверие перестало быть изолированным от остального русского богословия только в начале ХХ века (и на этом основании мы не будем его рассматривать, ограничив нашу тему XIX веком), то монашеская традиция составляла постоянный противовес и академической, и светской, что привело, в итоге, к конфликту 1912 года по догматическому вопросу об имяславии. Что касается католической традиции, то она была стимулом к появлению русского светского богословия, и, в этом смысле, не будет большим преувеличением считать Жозефа де Местра (относившегося к России как своей второй родине) первым из русских светских богословов.